Assim como Niki Lauda e James Hunt duelavam nos circuitos de Fórmula 1 — o que a arte cinematográfica registrou em “Rush – No Limite da Emoção” —, Giuseppe Chiovenda e Francesco Carnelutti travaram célebres disputas intelectuais no terreno do Direito Processual Civil. Sem que houvesse ranking ou distribuição de troféus, os italianos inflaram de prestígio acadêmico e reconhecimento jurídico a antes secundária disciplina processual.

Todavia, diferentemente do que se sucede na maioria dos enfrentamentos esportivos, no silêncio dos motores cognitivos os pensamentos não são laureados com vitórias ou destronados com derrotas. O campeonato da conflagração de ideias, muitas vezes, é decidido com a adequação de uma tese a outra, mesmo entre teorias antagônicas.

Com efeito, tamanha a excelência dos conceitos e sistemas sustentados por Chiovenda e Carnelutti que os processualistas do seu tempo e do futuro, que se fez presente, quiseram estabelecer sua convivência harmônica num mesmo ordenamento jurídico nacional. Por maiores que sejam seus talentos, ainda que se tratem de espíritos de escol, vocacionados à evolução do direito e da processualística, é imprescindível que alguém se porte como um chefe de escuderia e aponte aquele a ser priorizado pela equipe em busca do título de campeão.

Chiovenda desenvolveu sua doutrina sobre um axioma máximo: definiu processo como o “complexo dos atos coordenados ao objetivo da atuação da vontade da lei (com respeito a um bem que se pretende garantido por ela), por parte dos órgãos da jurisdição ordinária”. Da nossa discreta posição, espectador de um autêntico “Grand Prix de Processo Civil”, enxergamos que Chiovenda entendia o processo como o reino para o império da lei. O que está na lei é o direito que deve ser dito, e assim se terá a jurisdição — do latim juris, direito, e dictio, dizer (CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. Campinas: Bookseller, 2000, vol. I, p. 67).

Já para Carnelutti, a missão do processo é a justa composição do conflito de interesses, como “meio para a proveitosa convivência social”. O ideal soberano do processo é, enfim, a dissolução da lide, inclusive pelo uso da força, se necessário, mas alvejando a paz social pelo expurgo do “gene antissocial” que os litigantes portam entre si. (CARNELUTTI, Francesco. Sistema de Direito Processual Civil. São Paulo: Lemos e Cruz, 2004, vol. I, p. 371).

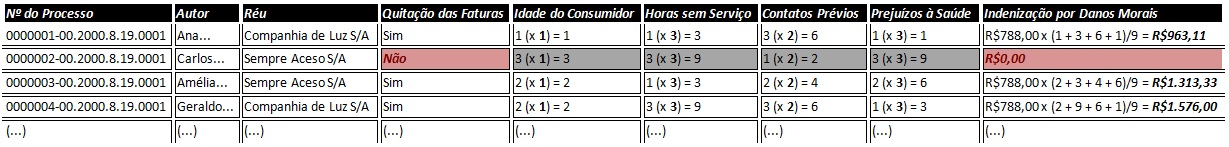

A tentativa que conduzir ambos os fundamentos teóricos ao topo do pódio pode vir a agradar todos os fãs do Direito. A compatibilização de pensamentos tão distintos está evidente no processo moderno. Concebemos um Frankenstein de causar inveja a Mary Shelley. De um lado o esforço para se alcançar o consenso conciliatório entre as partes. Esgotados tentames por um acordo, aplica-se o rigor da lei. São notórios os desastres dessa montagem de peças automotivas que horrorizam a engenharia de materiais. Não há lógica em se curvar a um rápido consenso que leve à solução do litígio e firme a paz entre os antagonistas, quando, por mais que se deem longas voltas na pista processual, é altamente compensador o prêmio indenizatório com que o vencedor será galardoado.

Se o ofício jurisprudencial estiver desvencilhado da paz social, teremos a deflagração da agressividade judicial. Aliás, já temos. Eis uma relação inversamente proporcional de fácil entendimento ― maior a pacificação, menor a litigiosidade; menos paz, mais litígios em juízo.

A atuação da vontade concreta da lei, com todo o respeito, é tarefa que cabe ao Processo Penal. De passagem, qual um zunido veloz pelo guardrail, trafegamos pela matéria penal. Ela, sim, consiste na ultima ratio, incidente em situações em que o Estado intervém na sanção de comportamentos intoleráveis. Não obstante, na vez do “Grand Prix de Direito Penal”, num duelo à semelhança de Alain Prost e Ayrton Senna, o torcedor só pode escolher um corredor nas fileiras do funcionalismo penal. Não há meio termo: entre os alemães Claus Roxin e Günther Jakobs, deve-se preferir o princípio da insignificância defendido pelo primeiro ou vibrar pela teoria do direito penal do inimigo encabeçada pelo segundo.

Precisamos, com a mesma urgência de um piloto, definir qual a missão do Processo Civil, ou do próprio Direito. E, após um breve pit stop, se todas as considerações nos dirigirem à conclusão de que a prioridade vocacional da ciência jurídica está em evitar graves acidentes que interfiram na human race, mantendo a convivência social, planificando e preenchendo os aclives e fendas das múltiplas leis que se sobrepõem e desagregam no irregular asfalto normativo, haveremos de tomar uma clara decisão: dar a bandeirada final em favor de Francesco Carnelutti.

Precisamos, com a mesma urgência de um piloto, definir qual a missão do Processo Civil, ou do próprio Direito. E, após um breve pit stop, se todas as considerações nos dirigirem à conclusão de que a prioridade vocacional da ciência jurídica está em evitar graves acidentes que interfiram na human race, mantendo a convivência social, planificando e preenchendo os aclives e fendas das múltiplas leis que se sobrepõem e desagregam no irregular asfalto normativo, haveremos de tomar uma clara decisão: dar a bandeirada final em favor de Francesco Carnelutti.

Se assim concordarmos, assumamos o apressado e corajoso compromisso de tratar coerentemente os institutos que orbitam nos embates processuais, de modo que zelo pela conciliação, minoração das indenizações (por dano moral), desestímulo à judicialização e redução da litigiosidade tenham o processo na largada e a paz social na chegada. Pelo bem da humanidade, parece que o destino do Direito ― seja Penal, seja Civil, se ainda houver quem sugira tal dicotomia ― já estava traçado desde os treinos oficiais do Direito Romano: em prol da vida em sociedade, minimis non curat praetor; o magistrado não cuida de minudências ou questões insignificantes. Tampouco deve indenizá-las quando direitos da personalidade ou de outra ordem sequer são arranhados.